Port-Royal, une mémoire vive

Port-Royal n’est pas seulement le nom d’un abbaye de la Vallée de Chevreuse: c’est un symbole. Le monastère, rasé depuis plus de trois siècles, continue de représenter la dignité dans l’adversité, la fidélité à la conscience affirmée contre la violence des persécuteurs, le refus obstiné de toute compromission lorsque vacille la justice. Depuis le XVIIᵉ siècle, Port-Royal a été perçu comme l’incarnation d’une facette d’un certain esprit français: l’affirmation de la liberté de penser, la défiance envers l’arbitraire, la confiance dans la force tranquille de la vérité.

Cette mémoire s’est aussi inscrite dans les lieux. Le Musée national de Port-Royal des Champs, aménagé aux Granges après la Seconde Guerre mondiale et inauguré le 14 juin 1962 par André Malraux, a donné à ce passé une visibilité patrimoniale : on y lit volontiers Port-Royal comme un repère de « résistance de l’esprit », à la croisée de l’histoire religieuse, intellectuelle et civique.

Port-Royal a toujours été une référence et un modèle pour celles et ceux qui, à travers les siècles, ont cru devoir s’insurger contre les abus. Persécuté par Richelieu, détruit de fond en comble par Louis XIV, sali par l’Église, réduit au silence par les puissants, Port-Royal n’en a pas moins traversé le temps, irradiant, par-delà sa ruine, une idée inaltérable de la droiture.

Un moment essentiel de l’histoire des femmes

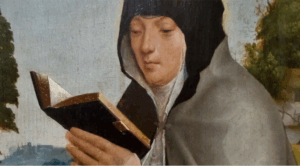

Du XIIᵉ au XVIᵉ siècle, Port-Royal est une abbaye féminine de vallée de Chevreuse, près de Magny-les-Hameaux. Au XVIIᵉ siècle, la réforme portée par Mère Angélique Arnauld transforme le monastère, insufflant une exigence de vie et une aspiration morale rarement égalées. Autour des religieuses, des laïcs et des ecclésiastiques s’agrègent ; parmi eux, Pascal et Racine. Les « Solitaires » s’adonnent aux activités de traductions et et d’édition (dont l’une des plus importantes Bibles en français) et composent des ouvrages pédagogiques pour les élèves des Petites-Ecoles. C’est dans ce contexte que s’élabore une réflexion linguistique et philosophique dont la Grammaire et la Logique dites « de Port-Royal » sont les témoins.

Écrire l’histoire de Port-Royal, c’est aussi écrire une page majeure de l’histoire des femmes : des individualités brillantes et exigeantes ont su gouverner une communauté, étudier, écrire, enseigner, et revendiquer des droits qu’elles ne croyaient pas pouvoir abandonner. Des figures comme Jacqueline-Marie-Angélique Arnauld, Jacqueline Pascal ou Angélique de Saint-Jean comptent parmi les voix intellectuelles de premier plan du Grand Siècle.

Les épreuves qu’elles ont subi sont connues : arrestations et pressions, dispersion des religieuses (1709), démantèlement des bâtiments (1710-1711). L’image de Port-Royal, longtemps controversée au sein même du catholicisme, a suscité des lectures opposées. Elle n’en a pas moins traversé le temps : non comme légende édifiante, mais comme dossier d’expérience de vérité où s’éprouvent conscience, responsabilité et savoirs, de la théologie à la pédagogie, de la littérature aux arts, comme le montre l’oeuvre de Philippe de Champaigne, dont une grande partie entretient un lien étroit avec le monastère.

un portail universitaire consacré à Port-Royal

Ce site est consacré à la mémoire des femmes et des hommes de Port-Royal. Il offre au public cultivé et aux étudiant·e·s des synthèses fiables, des dossiers documentés et des parcours de lecture (histoire, textes, images, réceptions), afin de comprendre pourquoi un lieu détruit au début du XVIIIᵉ siècle continue d’éclairer, aujourd’hui encore, notre conception la liberté de conscience et nourrit notre exigence de probité intellectuelle.

Une section Actualités recense les événements et les publications récentes autour de l’abbaye, notamment dans ses dimensions littéraire, artistique et philosophique.