Fondation et édification (1624-1648)

En juillet 1624, l’abbesse Angélique Arnauld acquiert l’hôtel de Clagny, au faubourg Saint-Jacques, afin de désengorger l’abbaye des Champs et d’ancrer la communauté au cœur de la capitale. L’installation parisienne, effective en 1625, place progressivement Port-Royal sous l’autorité de l’archevêque de Paris (le bref d’exemption date de 1627) et s’accompagne d’un lourd programme de travaux commencés en 1626, qui grevent durablement les finances conventuelle.

La chapelle: une théologie de l’espace

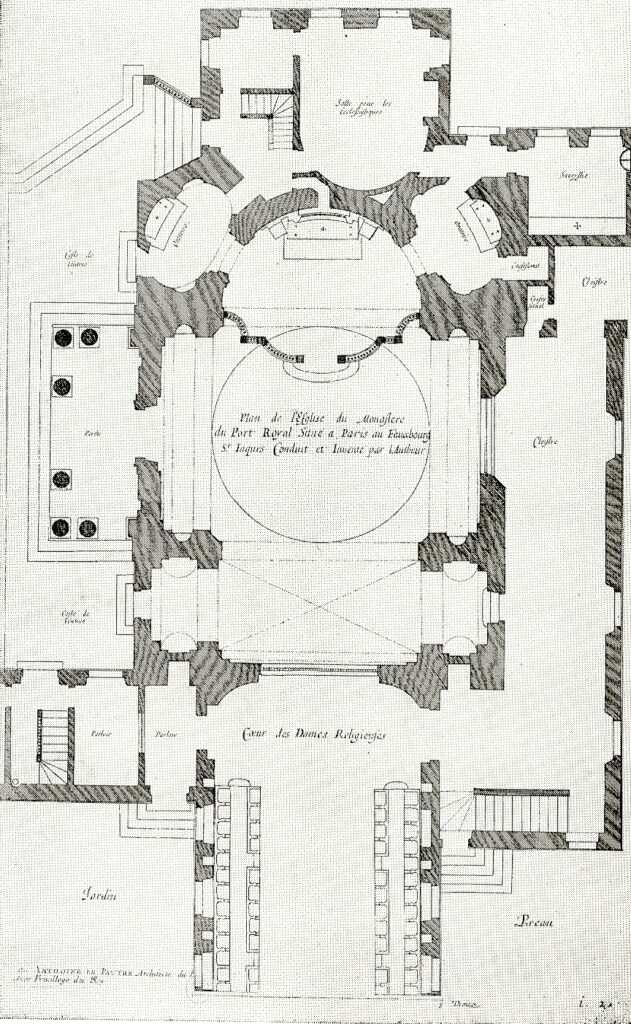

La chapelle dite du Très-Saint-Sacrement est construite de 1646 à 1648 sur les plans d’Antoine Le Pautre, jeune architecte dont c’est l’un des premiers grands chantiers. Posée le 1ᵉʳ avril 1646, la première pierre est due à Marie d’Orléans-Longueville ; l’édifice adopte un parti très moderne (coupole sur trompes dissimulée sous un large comble, absence de clocher monumental) qui s’inspire du noviciat des jésuites et convient à l’idéal de dépouillement promu par les abbesses.

La singularité de la chapelle de Port-Royal de Paris, explique Bernard Chédozeau, tient à la place des fidèles laïcs : non pas relégués derrière un jubé (solution médiévale), ni parqués dans une nef perpendiculaire au chœur (solution souvent retenue par des églises « tridentines »), mais installés dans le transept, au droit de l’autel. Le chœur des religieuses reste dans l’axe de l’église, en retrait derrière la grille. Le dispositif fait du laïc le premier assistant de l’office et exalte sa dignité (ce que Chédozeau résume comme l’affirmation du « sacerdoce du laïc, commun aux religieuses et aux fidèles ».

Cette architecture porte une théologie : Port-Royal se veut « Port-Royal du Saint-Sacrement », lieu d’adoration de la Présence réelle, mais aussi pédagogie de l’exigence chrétienne pour le fidèle. Placé entre le célébrant et le chœur des religieuses, le laïc est intégré au cœur de l’action liturgique ; c’est une élévation des attentes envers les fidèles, sans confusion des états de vie. D’où l’idée, chez Chédozeau, que la chapelle exprime l’éminente dignité du laïc au XVIIᵉ siècle.

Le Pautre envisageait une façade plus riche (portique publié en 1652) et un décor plus orné ; ces partis ne furent pas réalisés. Le résultat assume une sobriété presque cistercienne : volumes clairs, lecture spatiale directe, refus de l’effet spectaculaire caractéristique d’un certain baroque. La chapelle illustre ainsi le glissement d’une esthétique de la merveille à une mesure classique des proportions et de la raison, en parfaite adéquation avec l’idéal spirituel de Port-Royal.

L’organisation de l’espace, entre le chœur des religieuses et le transept des laïcs, se lit encore in situ ; c’est l’une des raisons pour lesquelles le lieu reste très didactique pour comprendre la liturgie port-royaliste. La grille, toujours en place, est l’une des dernières de Paris et sert en particulier lors de tournages.

Un foyer spirituel, intellectuel… et un quartier conventuel

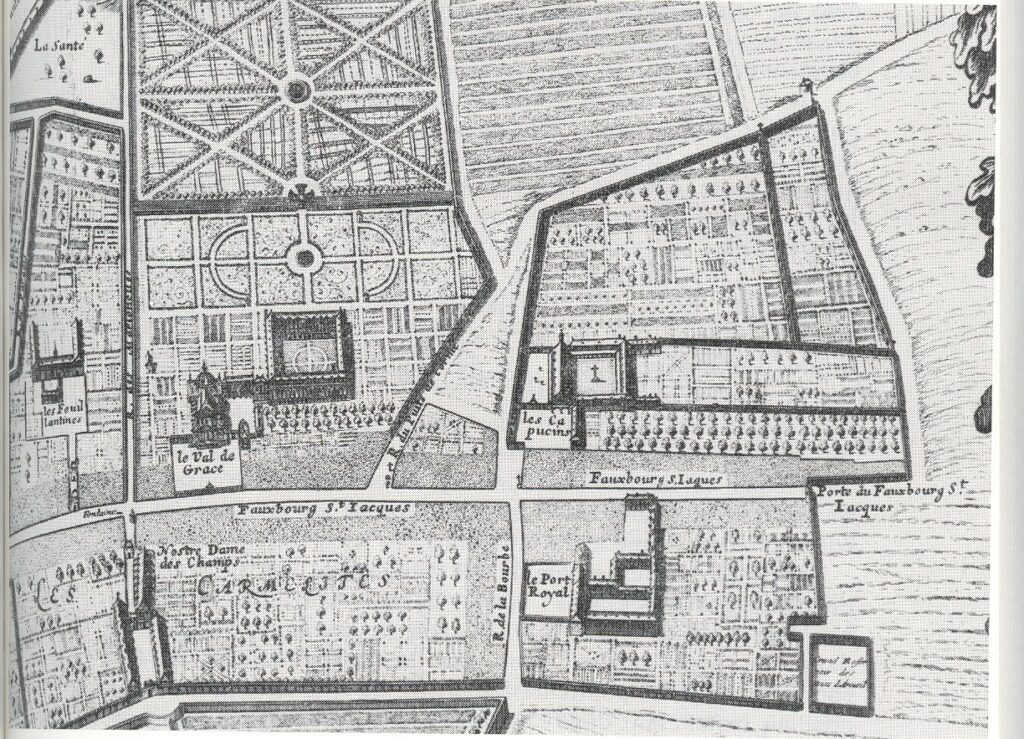

Dans les années 1640-1650, Port-Royal de Paris rayonne par la prédication à travers les sermons de Singlin, la théologie d’Antoine Arnauld), les traductions et les enseignements, tout en accueillant des pensionnaires. À proximité immédiate, le faubourg Saint-Jacques concentre alors d’autres maisons féminines majeures (Visitation, Ursulines, Carmel), ce qui situe Port-Royal au cœur d’un véritable « quartier dévot » où se croisent réformes et innovations éducatives.

La communauté connaît un afflux de vocations et d’alliés : la Fronde ne brise pas son essor et, en 1661, on compte 111 religieuses (77 à Paris, 34 aux Champs). La ferveur populaire est encore accrue par la guérison de Marguerite Périer en 1656: atteinte d’une fistule lacrymale, la jeune pensionnaire, nièce de Pascal, a été guérie par le contact d’une relique. L’événement a été abondamment relayé. Sur le plan matériel, le soutien de grandes bienfaitrices (qui financent la construction du dortoir et de la sacristie) explique l’ampleur des constructions, malgré une dette chronique.

À l’automne 1647, l’abbaye prend le titre de Port-Royal du Saint-Sacrement : les religieuses conservent l’habit de Cîteaux, mais adoptent le scapulaire blanc orné d’une large croix rouge, symbole eucharistique appelé à devenir l’emblème visuel de Port-Royal.

Crises, séparations et contraintes (1664-XVIIIᵉ siècle)

La crise du « Formulaire », qui exigeait à tout membre de l’Eglise de condamner Jansénius, entraîne l’intervention musclée de l’autorité ecclésiastique : le 26 août 1664, l’archevêque de Paris fait enlever des religieuses qui n’acceptent pas de signer; il multiplie, dans les mois suivants, les « exécutions » au couvent (c’est-à-dire les enlèvements). En 1668, le pouvoir sépare juridiquement les deux maisons : Port-Royal de Paris demeure sous stricte surveillance, tandis que Port-Royal des Champs devient le foyer de l’opposition « janséniste ».

De la Révolution à l’hôpital : les vestiges préservés

Fermé à la Révolution, l’ensemble sert de prison sous le nom de « Port-Libre », puis accueille les services de la Maternité de Port-Royal au XIXᵉ siècle ; au XXᵉ siècle, les fonctions hospitalières se concentrent au sein de l’actuel hôpital Cochin. Ont été conservés et protégés au titre des Monuments historiques : la chapelle, le chœur des religieuses, la salle capitulaire, le cloître, ainsi que des façades et toitures (inscription 1928 ; classement 1933). L’adresse administrative actuelle de l’ensemble protégé est 121–125, boulevard de Port-Royal (Paris 14ᵉ).

Architecture et usages actuels

La chapelle du Très-Saint-Sacrement d’Antoine Le Pautre, insérée dans le quadrilatère conventuel, illustre une solution parisienne très originale : dôme intérieur sans tambour, invisible depuis la rue, volumes sobres adaptés à la clôture, et articulation entre nef (fidèles) et chœur (religieuses), conforme à la liturgie régulière et à l’idéal de simplicité des abbesses.

Aujourd’hui intégrée à l’hôpital Cochin, la chapelle reste ouverte au culte et à la visite dans des créneaux restreints ; des messes dominicales (généralement à 10h30) sont célébrées selon un calendrier publié par l’aumônerie de Cochin–Port-Royal et susceptible d’ajustements saisonniers.