« Quelle vanité que la peinture, qui attire l’admiration par la ressemblance des choses dont on n’admire pas les originaux ! » (Pascal). On a trop souvent isolé cette pointe pour conclure à un iconoclasme janséniste.

Le genre de la vanitas : un memento mori

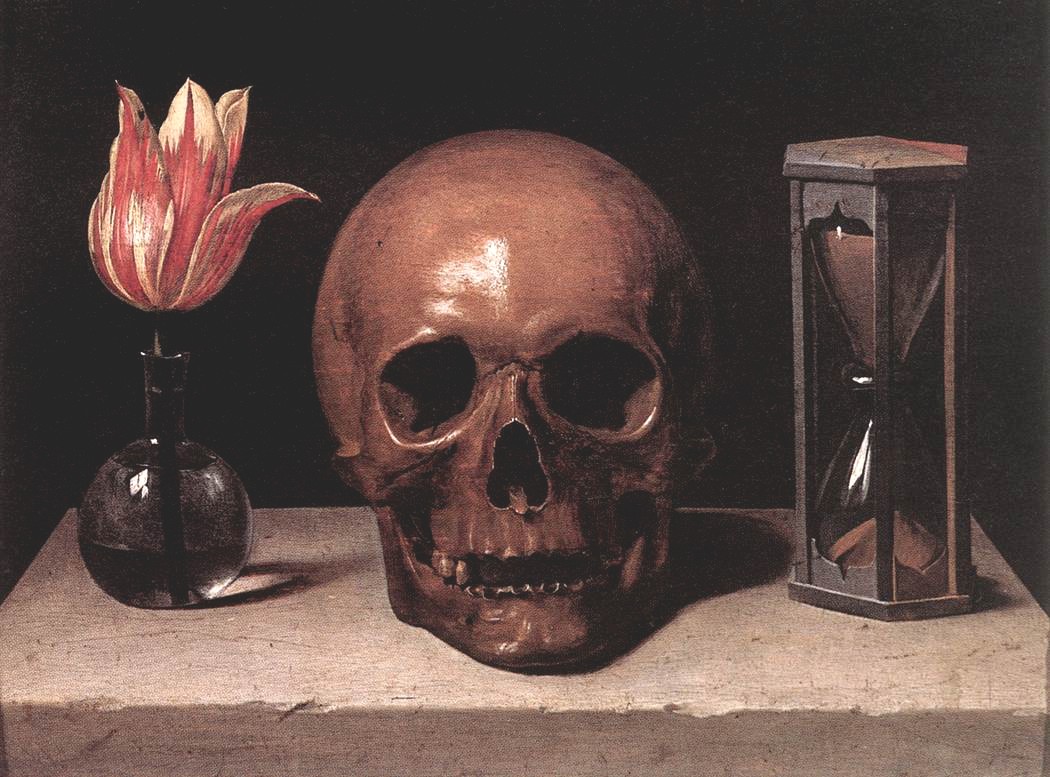

Né dans l’aire nordique au début du XVIIᵉ siècle, la vanité (sous-genre de la nature morte) juxtapose des objets-signes (crâne, sablier, fleurs coupées, bulles, instruments) qui figurent la brièveté de la vie, l’inconstance de la fortune et l’évanescence des plaisirs ; Vanitas vanitatum, et omnia vanitas (Ecclésiaste) : c’est l’axe moral du genre .

L’œuvre du Mans : statut, attribution, datation

La Vanité dite Allégorie de la vie humaine est conservée au musée de Tessé (Le Mans) ; la datation demeure discutée, mais on l’estime aux alentours de 1671.

Une composition « port-royaliste » par son économie

L’originalité de cette Vanité tient à une réduction radicale du vocabulaire : trois seuls signes (tulipe, crâne, sablier) alignés sur une dalle, devant un fond noir. Rien du bric-à-brac brillant des vanités flamandes ; nulle pâture pour les sens. Le dispositif interdit le pittoresque et force la méditation : un memento mori nu, sans accessoires appétissants, où l’œil n’a d’autre recours que l’idée. Cette lecture est pleinement accordée à l’éthique visuelle de Port-Royal : la peinture est admise à condition d’être édifiante et dévotionnelle, non séductrice .

- Le crâne, frontal, recentre la pensée sur la condition mortelle ; il nivelle les différences sociales et neutralise l’orgueil.

- Le sablier figure le passage du temps : les grains qui s’écoulent sont les instants perdus ou bien employés.

- La tulipe condense l’éphémère (fleur coupée, beauté qui passe) et, plus subtilement, la leçon morale de la “tulipomanie” (1636-1637) : l’engouement pour les tulipes s’est soldé par un des premiers krach financier de l’histoire de l’Occident. L’avidité spéculative et la fortune sont vacillante comme les tulipes éphémères, ells-mêmes emblèmes de vanité.

En ce sens, la Vanité du Mans est à la fois conventionnelle par les objets-symboles qu’elle exhibe, et singulière par sa sévérité : elle n’offre aucun divertissement visuel susceptible d’arrêter les sens aux créatures, c’est-à-dire qu’elle ne donne rien de ce que redoutent Mère Angélique et les moralistes de l’entourage port-royaliste .

Un classicisme de la vérité (Champaigne et Port-Royal)

La Vanité préfère faire signe plutôt que faire effet, enseigner et disposer à prier au lieu de charmer. C’est exactement la ligne des Constitutions (1647) : limiter, ordonner, déjouer la concupiscence des yeux, admettre les images « partout un objet de piété », mais sans « superfluité ».

Dimension liturgique et scénographie

Plusieurs observateurs ont noté combien la dalle évoque à la fois tombe et autel ; le fond noir supprime toute échappée et reconduit le regard à l’examen de conscience. Cette grammaire formelle rejoint l’usage dévotionnel de l’image à Port-Royal, utile si elle conduit l’âme vers Dieu au lieu de la retenir par les créatures, c’est-à-dire une manière de peinture qui s’abolit comme objet de séduction pour devenir servante de l’oraison .

memento mori, bene vivere

À la manière des moralistes, la Vanité ne se complaît pas dans le sinistre : rappeler la mort, c’est rappeler l’urgence de bien vivre et d’ordonner ses amours. C’est la fonction éducative du genre ; à Port-Royal, ce rappel n’est pas une rhétorique de l’effroi, mais une pédagogie du choix : préférer le bien durable au clinquant du monde, « user des images » pour apprendre à les traverser