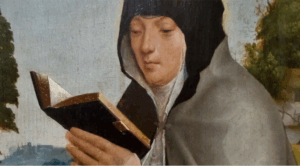

Port-Royal est une abbaye cistercienne. À première vue, la tradition de Cîteaux et la réforme spirituelle conduite par la Mère Angélique pourraient laisser attendre une forte défiance à l’égard des arts. De fait, la communauté se méfie du sensible, volontiers trompeur. Mais elle n’est pas iconoclaste : elle en règle l’usage selon une ligne étroite et augustinienne qui recommande d’user, sans abuser. L’art ainsi conçu vise à faire servir les œuvres à l’édification plutôt qu’au plaisir des sens.

un « usage réglé » des images

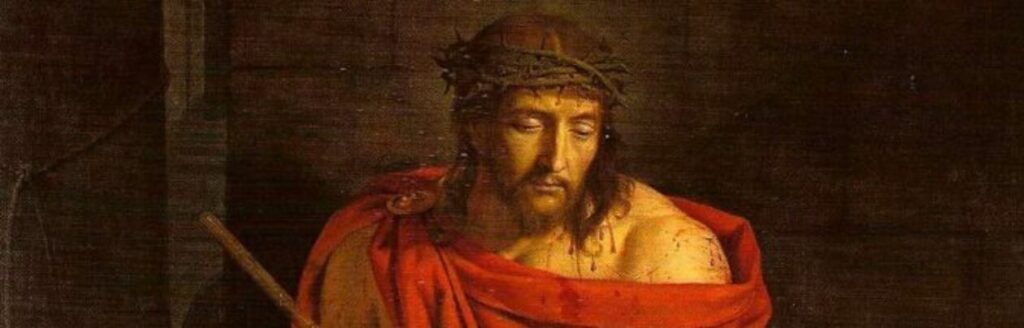

Les Constitutions (1647) prescrivent la présence de peintures dévotionnelles, en nombre limité, réparties dans les espaces conventuels (‘il n’y aura point de superfluité de tableaux ») : six au chœur, six au réfectoire, etc., preuve que l’image est admise, mais sous contrôle étroit. Pascal réfute d’ailleurs la calomnie selon laquelle les religieuses n’auraient « point d’images » : « le contraire paraît à la vue de tout Paris ». Dans les cellules, on trouve crucifix, Sainte Face, Vierge, saint Augustin, etc., conformément aux règlements (« cinq images de papier »).

Cette discipline s’accompagne d’une préférence technique pour la détrempe et d’une réticence à solliciter les artistes, afin d’éviter l’ostentation et la jouissance esthétique.

Champaigne et « l’esprit de Port-Royal »

La peinture, si elle est autorisée, doit signifier plutôt que séduire. Philippe de Champaigne, dont l’une des filles fut religieuse à Port-Royal, a donné la forme la plus accomplie à cette exigence : sobriété, refus du pathos, primat du vrai théologique.

L’Ex-voto de 1662 (Louvre) illustre ce programme : cadre dépouillé, deux religieuses en prière, un rai de lumière discret, une inscription latine qui enregistre la guérison, autant de choix qui écartent l’effet pour conduire le regard vers la grâce à l’œuvre « dans le fond des âmes ». La toile « s’oppose point pour point » aux ex-voto spectaculaires de la Contre-Réforme (Michel Corneille l’Ancien), et refuse l’allégorie triomphante au profit d’une présence cachée, patiemment décrite par Louis Marin.

Dans d’autres œuvres, Champaigne subordonne explicitement l’image au texte (jusqu’à faire du Décalogue lisible le cœur du tableau) afin que la peinture devienne servante de l’Écriture et ne retienne pas le spectateur dans ‘la concupiscence des yeux’.

Une voie esthétique singulière

Entre baroque tridentin et rigueur réformée, Port-Royal trace une voie originale : autoriser certaines images (tableaux, portraits, estampes) en quantité limitée et selon des principes théologiques précis ; interdire la virtuosité ostentatoire ; exiger que l’art renvoie au Verbe et non à lui-même. Ce cadre explique qu’un peintre majeur ait pu, sans contradiction, s’identifier à « l’esprit de Port-Royal » et produire parmi les chefs-d’œuvre religieux les plus marquants du siècle.