Un fleuron de la Réforme catholique

Rien ne destinait Port-Royal, abbaye cistercienne de femmes, dans la haute vallée de Chevreuse, à une postérité exceptionnelle. Fondée au XIIᵉ siècle, elle a beaucoup relâché l’observance au XVIᵉ siècle. En 1602, une enfant de onze ans, Jacqueline-Marie Arnauld, la future Mère Angélique, est portée à l’abbatiat, plus par le poids de sa famille (son père, Antoine Arnauld, avocat au Parlement de Paris) que par une vocation qui ne devait venir que bien plus tard. C’est de ce point bas que naîtra la réforme.

En 1609, Angélique, alors adolescente, connaît une crise spirituelle profonde dont elle sort transformée et, comme l’on disait à l’époque, « convertie ». Elle devint non seulement une religieuse exemplaire, mais une admirable « réformataire de religion », comme le dira Bérulle. Le 25 septembre de cette année, elle rétablit la clôture et interdit à sa famille l’accès à Port-Royal: cet événément est connu depuis sous le nom de « journée du « guichet », car les Arnauld restèrent à la porte de la clôture. Son frère aîné, Robert Arnauld d’Andilly, s’en indigne d’abord ; il deviendra pourtant, après sa rencontre avec Saint-Cyran en 1620, l’un des principaux soutiens de Port-Royal, avant de rejoindre les Solitaires en 1645.

En quelques années, la règle de saint Benoît (530) est rétablie dans toute sa rigueur: séparation du monde, communauté des biens, silence, abstinence de viande, habit pauvre, travail manuel, veille de nuit. Mère Angélique refuse la polyphonie trop savante et qui détourne le coeur de Dieu; elle lui préfère le plain-chant, simple et dépouillé, à une voix, moins suspect de troubler l’âme. Elle refuse ainsi de laisser pénétrer dans l’abbaye l’esprit du monde, profane et souvent corrompu. Port-Royal devient un « fer de lance » de la Réforme catholique (le mot est de Jean Mesnard) : Port-Royal est à cette date une maison réformée parmi d’autres, et non un « repaire » clandestin, ce que montreront encore les visites canoniques des années 1640. Aucune couleur augustinienne ne distingue particulièrement à cette date le monastère.

En 1625, l’abbesse fait transférer la communauté à Paris, au faubourg Saint-Jacques, parce que le site des Champs, humide et marécageux, est jugé insalubre et que la réforme requiert des conditions de vie plus sûres et un cadre urbain propice aux vocations et aux soutiens. Les bâtiments des Champs ne sont pas abandonnés, mais réduits à l’entretien. Après des travaux d’assainissement et de remise en état (drainage des eaux stagnantes, réfections), une partie des religieuses regagne la vallée de Chevreuse en 1648. Dès lors, l’abbaye fonctionne sur deux sites, Port-Royal de Paris et Port-Royal des Champs, qui ne forment qu’une seule communauté, placée sous la même abbesse.

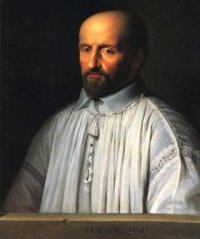

À partir de 1633, Mère Angélique se place sous la direction de Jean Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran, qu’elle connaissait déjà depuis 1621 ; son influence sur la communauté s’affirme très vite entre 1633 et 1635, au point qu’il se loge près des Champs à l’automne 1635, dirige huit religieuses dès janvier 1636 et prêche le Vendredi-Saint 10 avril 1637 un « renouvellement » pénitentiel qui fait date. La querelle du Chapelet secret, petit texte spirituel mystique de Mère Agnès (1633), contribue à replacer Port-Royal dans les débats spirituels du temps, bientôt durcis par l’arrestation de Saint-Cyran (mai 1638, détention à Vincennes jusqu’en février 1643), puis par la publication de l’Augustinus de Jansénius (1640) et sa condamnation par la bulle In eminenti (1642). C’est à ce moment seulement que l’étiquette rétrospective de « jansénisme » commence à s’imposer ; il n’en demeure pas moins que Port-Royal est d’abord une communauté cistercienne avant d’être un foyer de controverses, et que, malgré le tumulte, il restera jusqu’au bout un lieu de prière et de silence.

La vie quotidienne au monastère: « ora et labora »

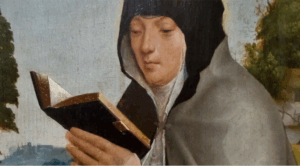

Au monastère, le rythme est entièrement réglé par la liturgie : lever au cœur de la nuit (vers deux heures, plus tôt les veilles de grandes fêtes) et succession des huit offices (vigiles-laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres, complies) occupent une large part de la journée. Le chant se fait en plain-chant, sans fioritures, avec une discipline vocale rigoureuse.

Excepté un court temps de « récréation », le silence et le recueillement sont de rigueur. Les visites et la correspondance sont strictement encadrées : parloirs voilés, durée limitée, travail à l’ouvrage pendant l’entretien ; les lettres sont systématiquement visées par la supérieure.

L’austérité matérielle est constante. Habit simple (robe de serge, scapulaire blanc à croix rouge adopté en 1647), cellule réduite à l’essentiel, couchage sur paillasse ; abstinence de viande toute l’année et diète mesurée encadrent la vie monastique.

Cette pauvreté s’achève en charité active. Les sœurs tiennent une infirmerie pour les femmes pauvres, préparent remèdes et onguents, et secourent discrètement les familles du voisinage. Les travaux manuels (couture, tissage, « obéissance de la chandelle », c’est-à-dire atelier de fabrication de cierges) assurent l’autosubsistance ; on permet les objets de piété (images dévotes, chapelets), mais sont proscrits les « ouvrages frivoles » (broderies, fleurs artificielles).

Enfin, Port-Royal rayonne par-delà la clôture : familles et amis gravitent autour du monastère, dans un réseau où les religieuses demeurent le centre moteur, « le centre de tout », écrit Philippe Sellier. Le cas de Jacqueline Pascal (dont l’autorité spirituelle hâta la conversion de son frère et le rapprocha de Port-Royal) en est un exemple devenu canonique.

Glossaire : vie quotidienne

Clôture : séparation stricte entre le monastère et le monde extérieur ; elle limite les entrées et sorties, protège la vie de prière et marque le renoncement au siècle.

Obéissance : tâche confiée par la supérieure à une religieuse, qui y « obéit » en esprit d’humilité. Ex. : obéissance de la cuisine, de l’infirmerie, de la sacristie…

Obéissance de la chandelle : service chargé de fabriquer et d’entretenir les cierges, d’assurer l’éclairage du chœur et des bâtiments. Tâche modeste mais essentielle, symbole de la lumière offerte à Dieu.

Plain-chant : chant liturgique monodique, sans accompagnement instrumental ni harmonies complexes, privilégié à Port-Royal pour sa sobriété et sa clarté.

Récréation (ou conférence) : court moment de détente communautaire, pendant lequel les religieuses peuvent parler librement, souvent en travaillant de leurs mains (couture, reprise de linge).

Constitutions : règles particulières adoptées par une communauté (en plus de la Règle de saint Benoît) qui précisent l’esprit de la réforme et les usages concrets de la maison.